Pages 158-159 :

La maison est dans un état désastreux. Elle doit avoir trois appartements puisque trois boîtes aux lettres rouillées sont branlantes, mal fixées sur des piquets de bois qui ne passeront pas l’hiver. Sur l’une, la plus grande, la mieux conservée, un prénom masculin et un patronyme de la région. Sur la deuxième un prénom, Maria, suivi d’un nom hispanophone. La troisième n’a plus d’étiquette ; de plus une toile isolante large et beige, posée de coin, empêche l’ouverture de son clapet. Dans ce qui ailleurs s’appellerait un jardin d’agrément, les dépouilles de ce qui fut des géraniums ou des hortensias sont désespérément sèches, au cœur de trois gros pneus de tracteurs, posés horizontalement et remplis de terre. Good Year annonce en grandes caractères le flanc de chaque gigantesque gomme, avec, de plus, beaucoup de lettres et de chiffres… les codes des pneumatiques que seuls les garagistes savent interpréter dans leur intégralité. Un homme, sûrement le propriétaire des pneus jardinés et des façades délabrées, répond à une demande de Pollo « Vous connaissiez Sandrine ? » La voix est rustre, le physique costaud, l’apparence mal soignée. Il a l’avant-bras droit dans le plâtre d’où dépasse un fragment de tatouage, le visage d’une femme aux cheveux jaunes et qui approche de ses lèvres épaisses entrouvertes, ce qui semble être un ambigu fruit oblong.

– Ouais, elle habitait là, la Randol, j’ai pas r’loué son cagibi depuis.

– On peut discuter ?

La question est lancée par Pollo qui exhibe un billet de cinquante francs.

– A c’ tarif, oui.

Le vénal se saisit du papier vert. Il fouette l’alcool, fait signe à Pollo d’entrer. Odeur de renfermé et de linge sale, de fritures à la mauvaise graisse ; la vaisselle crasseuse de trois jours dans le lavabo.

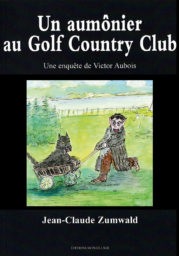

Plus d’informations sur ce livre